同期2篇Nat Cardiovasc Res | 张炜佳团队揭示线粒体在主动脉瘤发生发展中的关键节点作用

主动脉是人体最粗大、最重要的血管,是心脏泵血的主干道。当主动脉血管壁力学性能下降时,可能导致瘤样扩张,称为主动脉瘤。主动脉瘤的死亡率较高(每10万人约3例),目前预防性手术是唯一有效的治疗手段。其具有遗传倾向;然而,约80%左右病例的病因未明(PMID35637384; PMID30071989; PMID39843800)。这些不足导致:在基础研究中,对主动脉瘤病因机制的理解尚存不足,难以构建完整的分子致病通路;在临床上,现有指南未能涵盖所有病因类型,进而影响手术时机的判断和临床决策的精准性。

1月22日,复旦大学生物医学研究院张炜佳团队在Nature Cardiovascular Research上发表题为Mitochondrial NAD+ deficiency in vascular smooth muscle impairs collagen III turnover to trigger thoracic and abdominal aortic aneurysm的研究论文。

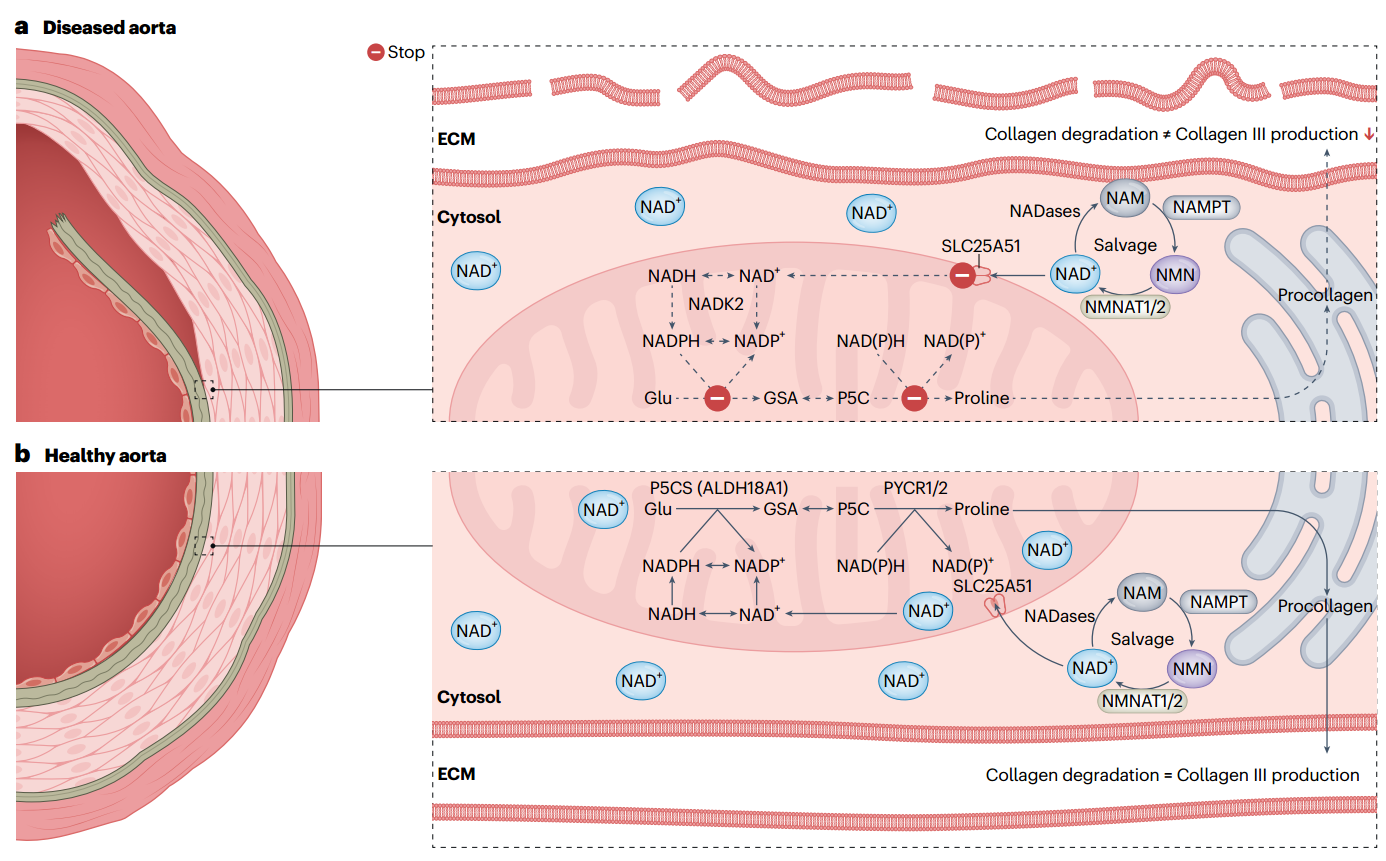

该研究阐明了NAD+代谢—脯氨酸合成通路中的线粒体代谢基因异常可导致主动脉自发性扩张、成瘤及夹层发生。在正常生理过程中,脯氨酸的生物合成主要在线粒体中进行,作为一种主要组成氨基酸,它持续支持胶原蛋白的新生,从而维持血管壁外基质中胶原纤维的正常更新。若该过程受阻,老化受损的胶原纤维无法修复,导致主动脉壁力学性能下降、扩张成瘤,并在高血压等诱导因素的作用下显著增加破裂风险。通过对公共队列数据库进行全基因组关联分析,进一步证实了相关基因的常见变异与主动脉瘤的因果关系。

分子致病机制示意图. The requirement of mitochondrial NAD+ to support collagen III synthesis in vascular smooth muscle. (摘录自J. Baur et al., News & Views, PMID39843800)

这一病因类别不属于经典的病因分类——即外基质、平滑肌细胞收缩、黏着斑、TGF-β相关表型转换和基因表达调控——中的任何一类(PMID 36131050)。因此,该研究揭示了线粒体代谢障碍是一种新类别的主动脉瘤病因,为精准诊疗增添了科学依据。

同期,Nature Cardiovascular Research刊出了复旦大学生物医学研究院张炜佳团队另一篇论文及同期述评,题为Correcting mitochondrial loss mitigates NOTCH1-related aortopathy in mice的研究论文,揭示了线粒体质量控制失调是Notch亚型主动脉瘤的关键致病机制。

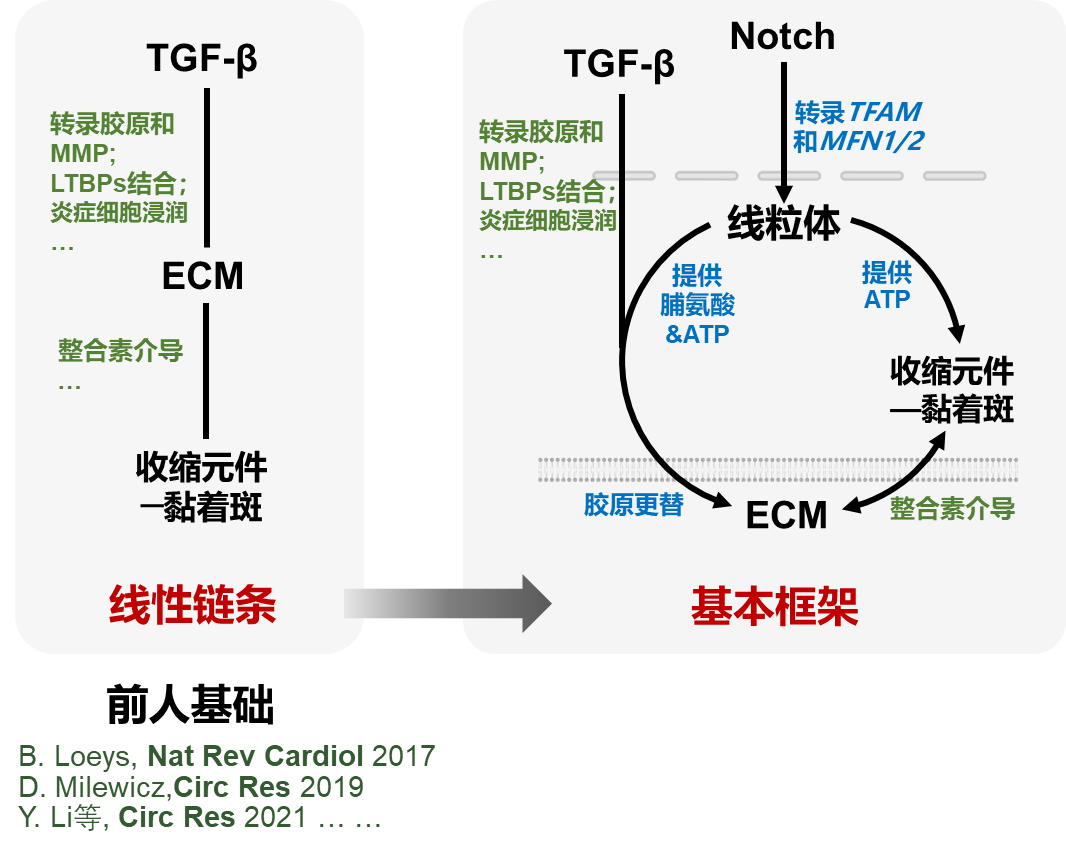

既往研究认为线粒体功能障碍是主动脉瘤发病后的下游伴随现象,而非上游病因(PMID33709773, 29931197, 29985972)。然而,近期的这两项背靠背的工作形成证据链,首次证实了线粒体功能障碍是一部分主动脉瘤的上游致病因素。并且,通过阐释线粒体功能这一核心节点,将分子致病机制从既往的线性关系重构为框架结构,并据此提出了分子致病通路的基本框架。

复旦大学粤港澳大湾区精准医学研究院(广州)潘翠萍研究员和博士生郑淑芬完成了本项研究中的全基因组关联分析。复旦大学实验动物中心和复旦大学上海医学院公共技术平台工作人员晏国全、张磊、沈枫林、张丹等为工作的开展提供了支持。

原文链接

https://www.nature.com/articles/s44161-024-00603-z

https://www.nature.com/articles/s44161-024-00606-w

同期评述链接

https://www.nature.com/articles/s44161-025-00607-3

https://www.nature.com/articles/s44161-024-00599-6