Cell Discovery丨屈前辉课题组报道突触囊泡糖蛋白SV2A与抗癫痫药物布瓦西坦作用的分子基础

癫痫是最常见的慢性脑部疾病之一,在我国俗称“羊癫疯”,占全球疾病负担0.5%以上。全世界约有 7000 万人患有癫痫,其中婴幼儿和老年人的发病风险最高。癫痫发作时,身体某一部位或整个身体会产生短暂非自主性抽搐,有时也可能丧失意识和尿便失禁,严重影响正常学习生活工作。由于这些异常行为,癫痫患者也往往备受歧视。癫痫可由多种因素引发,包括结构性、遗传性、代谢性、感染性等,但仍有将近一半的患者病因不明。基于多种靶点途径,目前已开发出超过 25 种抗癫痫药物来控制病情发展,但仍有近三分之一的患者因为当前药物疗效不足或有严重不良副作用,而无法很好地治疗。

在诸多抗癫痫药物中,左乙拉西坦(levetiracetam)作为一线广谱抗癫痫药,可用于癫痫的单独治疗且不与其它药物发生相互作用,耐受性好。布瓦西坦(brivaracetam)是左乙拉西坦的结构衍生物,2016年被批准用于治疗16岁以上部分发作性癫痫患者,2021年泽扩大适应症范围,可作为单药疗法或辅助疗法用于年龄低至1个月大的婴儿患者。西坦类药物都属于吡咯烷酮衍生物,主要通过与突触囊泡糖蛋白SV2A结合发挥抗癫痫作用。哺乳动物基因组编码三种SV2蛋白(SV2A、SV2B和SV2C),定位于神经细胞突触囊泡和神经内分泌细胞的分泌小泡上。其中 SV2A 在整个大脑中谷氨酸能和 GABA 能突触末端分布最广泛。SV2A缺失的小鼠在出生后约三周因严重癫痫发作而死亡,SV2B 敲除小鼠表型与野生型小鼠相似,而 SV2C 缺失小鼠表现出较低的多巴胺释放并出现帕金森病样表型。每个突触小泡上存在2~10个SV2A蛋白分子(数量因测量方法不同而异)。目前认为SV2蛋白对于神经调节和神经传递至关重要,主要通过调节Synaptotagmin蛋白的运输而发挥作用。此外,SV2蛋白也是肉毒杆菌素等强效神经毒素的靶标。尽管如此,SV2蛋白的确切作用和潜在机制仍然未知。

2024年5月21日,复旦大学生物医学研究院/附属口腔医院的屈前辉课题组在Cell Discovery上在线发表了题为Recognition of antiepileptic brivaracetam by synaptic vesicle protein 2A的研究成果,揭示了SV2A蛋白识别布瓦西坦分子的结构基础。该工作有助于阐明西坦类抗癫痫药物的分子机制,同时为靶向SV2A蛋白开发更有效的药物提供重要基础。

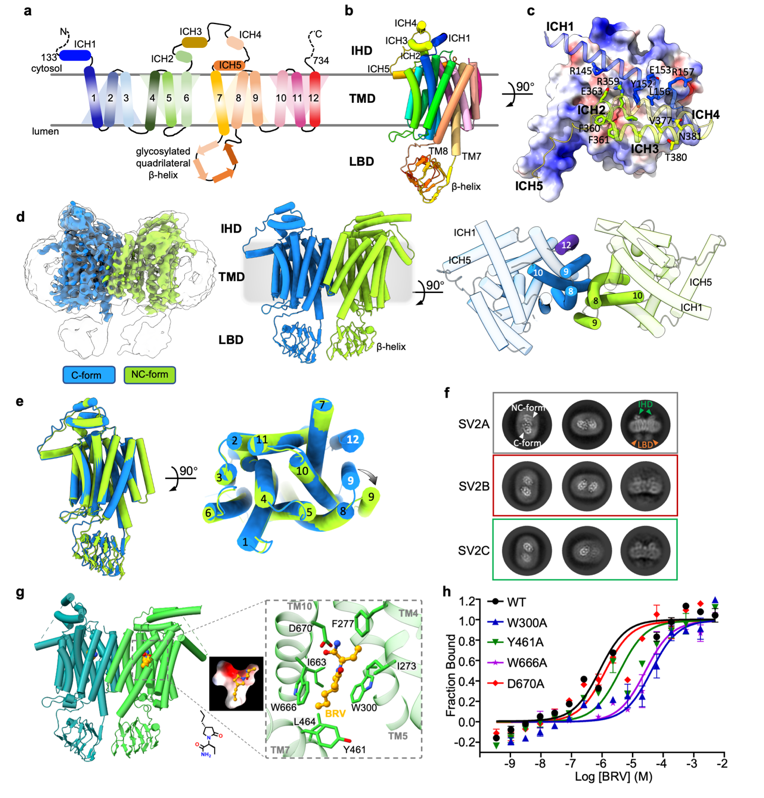

研究者发现去垢剂或纳米盘纯化获得的SV2A蛋白均可以以单体和二聚体形式存在。SV2A蛋白拓扑结构较为复杂,除了具有典型Major Facilitator Superfamily(MFS)的跨膜结构域,还包含囊泡侧b螺旋结构域和胞质侧多螺旋域(图1a-c)。采用单颗粒冷冻电镜技术,研究者们获得了SV2A蛋白处于Apo(图1d)和BRV分子结合状态的高分辨率二聚体结构(图1g)。二聚体中两个SV2A分子的跨膜域都处于两端闭合状态(occluded-state),且其中一个单体跨膜区域发生了显著构象变化。值得一提的是,在这个变形的单体中BRV分子密度更好,可能与疏水性BRV分子被动扩散形式相关。此外,研究者们发现同源蛋白SV2B和SV2C在相似条件下是以单体形式为主,而在少量二聚化颗粒中SV2B或SV2C两个单体并未发生明显构象变化(图1f)。这些结果也许反映了SV2A作为抗癫痫靶标的独有特征。

图1. SV2A与抗癫痫药物布瓦西坦分子结合的冷冻电镜结构。

该工作主要由复旦大学生物医学研究院博士研究生刘淑金、晁钰琳及附属口腔医院博士后周子璇共同完成,复旦大学生物医学研究院博士研究生杨传辉、朱之妮和王雨薇同学也做了重要贡献。该研究工作还得到了中科院分子细胞科学卓越创新中心李典范研究员,复旦大学附属眼耳鼻喉科医院舒易来教授,复旦大学附属儿科医院王艺教授,中科院上海药物研究所高召兵研究员,和浙江大学医学院Daniel Scharf教授的大力支持,以及复旦大学冷冻电镜平台老师的帮助。该研究得到了国家自然基金委面上项目和重点研发专项的经费资助。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41421-024-00686-9